NEW

「自己改善」の文化醸成で、リードタイムを200%短縮。SBINFTが実践するデータドリブンな組織づくりの取り組みとは?

本記事のサマリ

◆ 導入前:解決したかった課題

アジャイル開発の振り返りやKPTでは組織全体の改善につながらず、リリース遅延や開発生産性の可視化ができないことが課題。

◆ Findy Team+を導入した理由

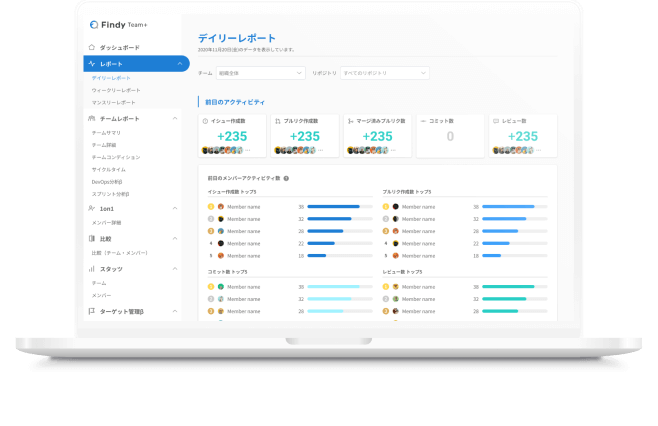

開発活動を直感的かつ定量的に可視化し、エンジニアが自己改善できる環境を整えるため、簡単に運用可能なFindy Team+に魅力を感じたため。

◆ 導入の決め手

GitHubやJiraのデータを直感的に可視化し、1〜3画面で状況把握ができること。国産ツールでデータ管理の安心感もあったことが決め手。

◆ 導入後:成果

オープンからマージまでの時間が200%減少し、変更のリードタイムが200%短縮。共通のダッシュボードを活用し、自律的な自己改善文化が浸透した。

◆ プロジェクト

開発生産性を高め、リリース頻度向上を目指す取り組みとしてFindy Team+を導入。個人・チーム単位で数値を活用し、自己改善と組織全体の底上げを実現した。

Findy Team+の紹介資料は以下からもダウンロードいただけます。

目次

「自己改善」の文化醸成で、リードタイムを200%短縮。SBINFTが実践するデータドリブンな組織づくりの取り組みとは?

ブロックチェーン技術を活用したNFT事業を展開するSBINFT株式会社では、エンジニア組織における開発生産性の可視化とメンバーの自己改善を推進するために、エンジニア組織支援クラウド「Findy Team+」を活用いただいています。 本記事では、導入からわずか数ヶ月で、オープンからマージまでの時間を200%短縮し、変更のリードタイムも同様に200%減少した実例を開発部長の樋渡 和憲氏にインタビュー。エンジニア組織の改善に悩む方々に向けて、実践的なヒントが詰まった内容をお届けします。

──御社について教えてください。 樋渡:SBINFT株式会社は、ブロックチェーン技術を活用し、NFT(Non-Fungible Token)を中心としたデジタル資産取引プラットフォームを提供しています。NFT市場の成長に伴い、個人や企業が安心して利用できる取引環境を整えることで、デジタルコンテンツの新たな価値創造を目指しています。 開発部は、「SBINFT Market」や「SBINFT Mits」などのプロダクト開発を担っており、スマートコントラクト開発や技術選定、システムアーキテクチャの検討まで幅広く対応しています。開発部門の責任者として、私がCOOと連携して技術的な意思決定を主導しています。営業と開発部門の距離が近く、エンジニアが営業会議に参加するなど、事業と開発が密接に連携する文化が根付いているのが特徴です。

──開発組織では、どのようなミッションを掲げていますか? 樋渡:私たち開発組織が掲げているミッションは、「実測値に基づき、数値を改善する手段をSBINFTに提供すること」です。この実現に向け、特に重視しているのは予測可能な見積もりと開発の実践です。従来はデータに基づいた開発の精度に課題があり、正しい現状把握を通じて改善を進めてきました。 開発部では「リリース頻度が高く、生産能力の高いチーム」を目指しています。そのため、メンバーが自己改善しやすい環境を整え、日々の開発活動がどのように組織の成長につながっているのかを可視化することに力を入れています。自律的に改善を繰り返せる文化を醸成し、小さな変更を積み重ねながら継続的な成長を実現することが目標です。

──開発生産性の計測に取り組み、ツールを導入しようとしたきっかけは何でしょうか? 樋渡:開発生産性の計測を始めたきっかけは、COOとの対話の中で「良いエンジニアとは何か?」という議論が起こったことです。エンジニアの評価基準を明確にする必要性を感じ、最終的に「リリースをたくさんできるエンジニア」を評価軸に設定しました。 以前はストーリーポイントやチケット消化数で確認していましたが、これらは直感に反することが多く、エンジニア自身も納得しにくいものでした。その時「自分が出したアウトプットがチームにどのような影響を与えたのか」を可視化できる指標が必要だと強く感じたのです。また、振り返りやKPTでは個人レベルの改善で終わってしまい、組織全体の成長に結びつきにくいという課題もありました。複数の開発が並行して進む中で、全員がアウトプットを等しく計測し、自律的に目標を立てて改善できる環境を作りたかったのです。

進捗停滞の原因特定。定性的な改善へ。

──「Findy Team+」導入前の課題はなんでしたか? 樋渡:導入前の最大の課題は、開発生産性を客観的に可視化できていなかったことです。アジャイル開発の振り返りやKPTを実施していたものの、改善が個人単位に留まり、チーム全体の成長に結びついていませんでした。 また、複数の開発案件が並行していると、進捗やボトルネックの所在が見えにくくなり、「どこで作業が停滞しているのか」「何が遅延の原因なのか」が分かりづらい状況でした。振り返りの際も課題が抽象的になりやすく、実効性に欠けていたのが悩みでした。 さらに、エンジニア評価においても「何を基準に良いエンジニアとするか」が曖昧で、定性的な評価に頼る場面が多く、現場と経営層で共通認識を持つのが難しかったことも導入前の課題の一つです。

──その課題をどのように特定しましたか? 樋渡:課題特定のために、まずはJiraでチケットのOpenからCloseまでの時間を計測し、各メンバーがどの工程で詰まっているのかを分析しました。しかし、確認を進めるうちに、チケットが完了しない理由は単純な遅延だけではないことが見えてきました。 例えば、あるメンバーはPRを出すまでに時間がかかり、別のメンバーはレビュー指摘が多い傾向がありました。さらに、「タスクのゴールが不明確」「レビュー待ちで停滞」「PR作成に着手できない」といった要因がメンバーごとに異なり、これがリリース遅延の原因であることが判明しました。 最初はConfluenceやJiraでTry項目を管理していましたが、実効性が低く、結果として日々の業務改善にはつながりませんでした。1on1や振り返り会でヒアリングを重ねた結果、チームとしてリリース遅延のボトルネックを特定できないことが最大の課題であると特定できたのです。そこから「どの段階でどのくらいの時間がかかっているのか」を一目で把握できるツールの必要性が高まり、結果的にFindy Team+の導入に至りました。数値で傾向を把握できるようになったことで、メンバー全員が自分の課題を認識し、改善に向けた具体的なアクションを起こせるようになりました。

個人改善からチーム全体の成長へ。リードタイムも200%短縮に。

──「Findy Team+」導入後の変化について教えてください。 樋渡:Findy Team+導入後、開発生産性の可視化が大きく進み、チーム全体の意識や行動に変化が見られるようになりました。 それまで曖昧だった個々の開発活動が数値で確認できるようになり、メンバーが自分のパフォーマンスを客観的に振り返る習慣が根付きました。 特に効果を実感したのは、1on1やチームミーティングで数値をもとに具体的な改善点を話せるようになったことです。例えば、「なぜPRマージまでの時間が延びたのか」「何が変更行数の増減に影響したのか」といった振り返りができるようになり、行動と結果が結びついたことがメンバーの納得感につながりました。 また、オープンからマージまでの時間は導入前と比べて200%減少し、変更のリードタイムも同様に200%短縮しました。これにより、リリース頻度が上がり、開発サイクルの高速化に成功しています。

サイクルタイムの推移(SBINFT Market)

リードタイムとPR作成数の推移(SBINFT Mits) ※2024/06からメンバーが3名→1.5名に減員したが、同等のアウトプットに近づけることができた結果、短期改善ディビジョンのAwardをMitsチームが受賞

──なぜメンバー/チームとして向き合う必要があったのか 樋渡:振り返りやKPTを導入してはいたものの、個人レベルの改善に留まり、チーム全体の成長につながっていないことが課題でした。複数の開発が並行すると互いの状況が見えにくく、振り返りも個々人の反省にとどまりがちで、「◯◯ができない」という課題が他人事になってしまう傾向があったのです。 また、アジャイル開発の運用においても、チームの目標が曖昧で、完了できないことが続くと「振り返りに時間を割くよりも、コードを書いた方がいいのでは?」と考えるメンバーも出てきました。この状況を改善するためには、定量的なデータを基に全員が現状を共通認識し、チーム全体で課題に向き合う必要がありました。 メンバーからは「自己改善したい」という声があったものの、その取り組みを加速させる仕組みが不足していました。定性的な話し合いだけでは限界があり、数値に基づいた目標があればメンバー自身が自律的に改善できると考えたのです。

──開発生産性の可視化を通じた組織・メンバーの意識・行動の変化について 樋渡:導入当初は「ツールを使えば何とかなる」という受け身の姿勢も見られましたが、今では「自分の数値が上がった・下がった理由を考えよう」という主体的な意識に変化しています。 1on1で数値を確認しながら「なぜ数値が上がったと思う?」「改善のために何を意識した?」と問いかけることで、メンバーは自ら原因分析を行うようになりました。このプロセスが根付いたことで、自分自身をデバッグする感覚が養われ、結果として「どうすればチーム全体の生産性が上がるか」を考えるようになったのは大きな変化です。 また、以前は振り返りの際に「自分は今回何が良かった・悪かったか」という個人的な振り返りの意識が強い傾向が見られましたが、今では「チームとしてどこを改善するべきか。どのような取り組みが有効か」を全員が意識できています。こうした意識の変化が、メンバー同士の助け合いやレビュー改善にもつながっており、組織としての一体感が増したと感じています。

──お取り組みにおいて、難しかったポイントについて 樋渡:取り組みの中で最も難しかったのは、数値に対するメンバーの受け止め方と活用方法の定着です。導入初期は、「数値で評価されるのではないか?」という不安や、「ツールで出る結果をどのように解釈すればいいのかわからない」という声が多くありました。特に、PR数や変更行数といった指標はメンバー間で温度差があり、全員が納得感を持つまでに時間を要しました。 また、レビュー体制の課題も大きな壁でした。レビュー担当者のリソースが不足していたため、PRのマージまでに時間がかかり、これが生産性向上のボトルネックとなっていました。さらに、UIデザイナーや非コード業務を担当するメンバーに対しては、計測結果をどう活用するか悩む場面もありました。 課題解決のために、1on1やチームミーティングで「数値は自己改善のためのもの」と繰り返し伝え、ツールを使った振り返りの重要性を共有しました。加えて、メンバー一人ひとりと数値を見ながら、「なぜ数値が上がったのか」「どの取り組みが成果につながったのか」を具体的に話し合うことで、徐々に抵抗感が薄れていきました。

共通のダッシュボードがメンバー間の相互改善に。

──開発生産性の計測によるベネフィット(効果)について 樋渡:一番の効果は、共通のダッシュボードを通じて、メンバー全員が自分たちの取り組みと結果を直感的に確認できるようになったことです。 これにより、個々の課題が明確になり、振り返りがより具体的で実効性のあるものになりました。 また、オープンからマージまでの時間が200%減少し、変更のリードタイムも同様に200%短縮したことは、数値的に見ても大きな成果です。この改善により、リリース頻度が上がり、開発スピードが向上しました。 さらに、1日の活動状況がリアルタイムで確認できるダッシュボードは、メンバー同士のコミュニケーションのきっかけになりました。自分と他のメンバーの数値を比べることで、「なぜあの人は早いのか?」といった話題が自然と生まれ、良い意味での刺激になっています。これが結果としてメンバー間の相互改善を促す文化形成につながっています。

──Findy Team+のおすすめポイントを教えてください。 樋渡:Findy Team+の最大の魅力は、直感的に理解できるダッシュボードで開発活動を可視化できることです。GitHubやJiraのデータをもとに、メンバー個々の活動状況やチーム全体の傾向を一目で確認できるのは非常に便利です。特に、変更行数やPR数、レビュー数など、エンジニアにとって馴染みのある指標で確認できることが、日々の振り返りや改善活動に直結していると感じます。 また、オンボーディングレポート機能も活用しています。 新しく入社したメンバーがどの程度開発に参加できているかを数値で確認できるため、早期に課題を発見し、サポートできる体制を作りやすくなりました。このように、個人の成長を促しつつチーム全体のパフォーマンス向上に寄与してくれる点が大きな魅力です。 さらに、「自分自身をデバッグできる」という感覚が身につくこともおすすめのポイントです。自分の活動を数値で振り返り、「なぜこの結果になったのか?」と考える習慣が根付くことで、エンジニアの自己改善意識が自然に高まります。こうした文化形成を支援してくれるツールとして、Findy Team+は非常に有用だと感じています。

──最後に今後、一緒に働きたいエンジニア像を教えてください。

樋渡:私たちは、チームとして一緒に課題を解決し、事業を成長させることに喜びを感じるエンジニアを求めています。ブロックチェーンやNFTの領域はまだ新しく、技術的な挑戦や不確実性も多いですが、その分、技術を通じて事業に直接貢献できる面白さがあります。 特に重視しているのは、「自分だけが成果を出す」のではなく、「チーム全体の成果を考えられる姿勢」です。一人で突き進むのではなく、「今、チームが困っているからサポートしよう」「どうすればみんなでうまく進めるか?」と考えられる方と一緒に働きたいと思っています。 また、新しい技術に対して好奇心を持ち、変化を恐れず取り組める方は、当社の環境にフィットするはずです。ブロックチェーンやNFTは常に進化しており、時には今までの常識を覆すようなこともあります。自発的に成長したい方、挑戦を楽しめる方のご応募をお待ちしています。

※現在SBINFT株式会社では、エンジニアを募集しています。 SBINFT株式会社のエンジニア求人一覧

※「Findy Team+」のサービス詳細は、以下よりご覧いただけます。 https://findy-team.io/

Findy Team+の紹介資料は以下からもダウンロードいただけます。